研究交流

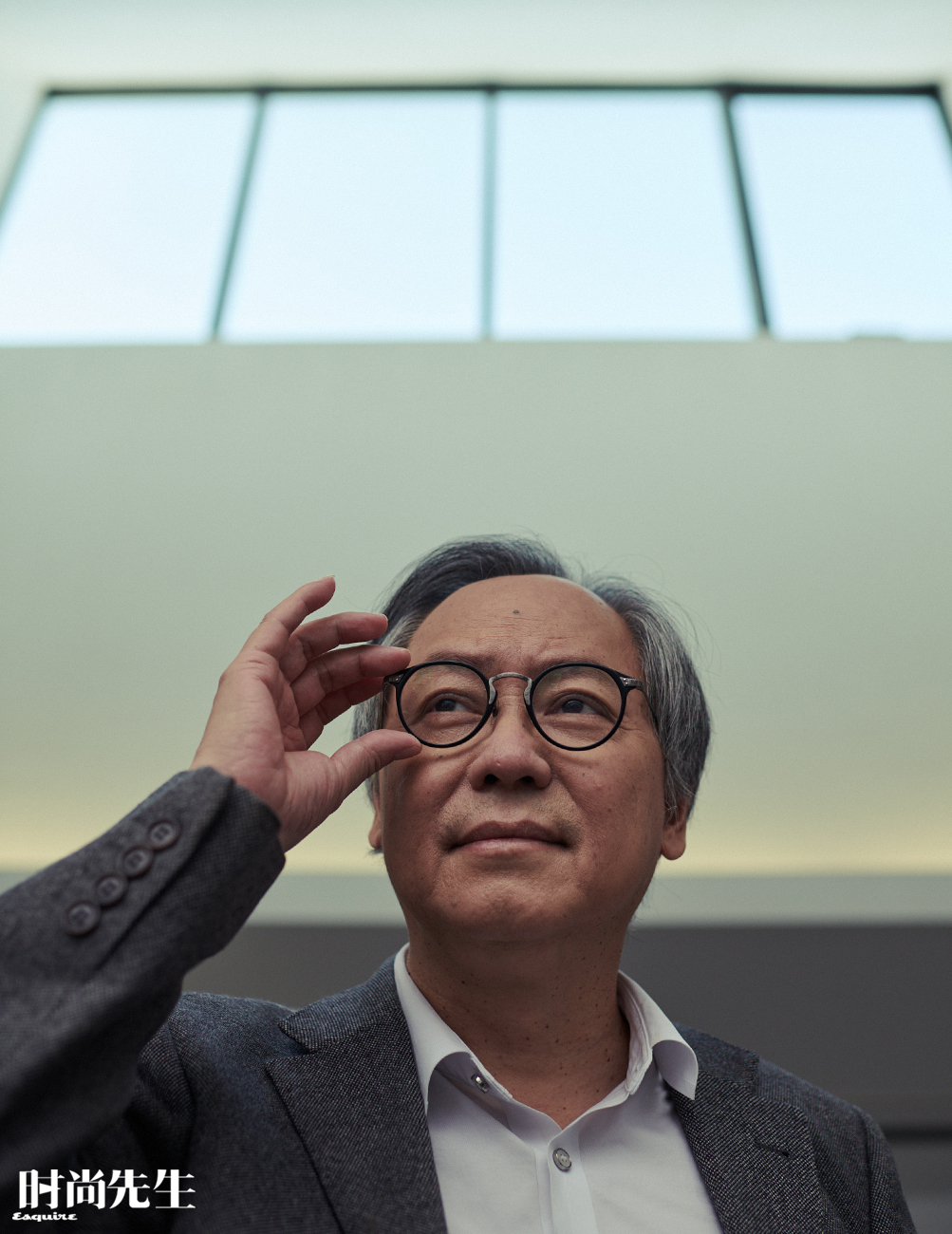

人生的意义|鲁晓波:重新思考设计的价值

来源:时尚先生 时间:2022-03-23

鲁晓波

博士生导师,清华大学美术学院院长,清华大学艺术与科学研究中心主任。鲁晓波教授是信息艺术设计领域及中国设计高等教育的著名专家学者,兼任教育部设计教学指导委员会主任,国务院学位委员会设计学科评议组召集人,中国美术家协会副主席,中国工业设计协会副会长,中国科协第七、第八届全国委员、国际“红点”设计奖评委等诸多学术要职。

作为恢复高考后的第一批大学生,鲁晓波从一个爱好绘画的工厂子弟,一路经历了几次人生转变:

成为大学生,第一次走出国门,第一次经历设计艺术的范式转变,

第一次接触信息技术的虚拟世界,第一次把艺术与科学交叉融合引入设计领域……

他的艺术生涯丰富精彩,也是整个时代变革、社会蓬勃发展的缩影。

我出生在湖南株洲,这是一个工业化小城市。我的父母都在601厂工作,这是当时亚洲最大的硬质合金厂,从出生开始,一个孩子的幼儿园、小学、中学,到中专技校,都可以在这个厂里完成。厂里的职工也来自五湖四海,这里是国家“一五”计划的工业重镇。

我1959年出生,这种成长环境也给我留下了独特的印记。我们的社区有电影院和俱乐部,我经常看到厂里的美工师傅们画电影的大海报。我上初中的时候,每天放学都喜欢跑到大架子下面看他们画海报,心里一边默默学习,一边暗暗期待能被这些美工师傅们注意到。

果然有一天,一位叫陈凤生的美工师傅爬下梯子,问我:你怎么天天在这儿看画呀?我跟师傅说我想学画。于是陈师傅让我下次把自己的画带过去给他看看——就这样,我认识了自己的启蒙老师。

我有两位启蒙老师,一位就是这位做美工的陈凤生师傅,还有一位是后来得见的唐道文师傅,是他们把我领进了绘画的大门。这两位老师其实都并非科班出身,两个人一个画水粉和油画的宣传画,一个人画国画,但画得比科班的老师们并不差。在六七十年代,人们的思想不像现在这么开放,老师会悄悄组织一群他最信任的小孩到自己家里,拉上窗帘,黑着灯,偷偷给我们看画册和幻灯片。在那个并不亮堂的小房间里,我第一次接触到了俄罗斯现实主义绘画,接触到了法国印象派,也第一次看到了裸体模特,了解了西方艺术。

我特别感谢我母亲的培育,记得有一次跟母亲一起去书店,我一到绘画书籍那儿就走不动了。她发现我对绘画有兴趣,就说:“你真喜欢这本书,你画一百张画,我就给你买。”我真画好了,我母亲立刻就把书买了回来,母亲以这种方式激励我学习。这本画册让我第一次知道了徐悲鸿、齐白石这些国内大师。

我们必须站在一个时代的高度,引领社会生产生活方式的变革。

因为清华大学,因为我们的前辈,

赋予了我们如此的责任与使命。

我高中毕业时还不到16岁,就到株洲郊县的一个林场下乡当了知青。记得母亲陪我去到知青点,一看那个环境,她就哭得跟泪人似的:知青点那时还是一片未建设的荒地,所有的知青们都只能借住在老乡家里。我被安置在一个简陋的堂屋里,墙角儿上搭一个床,就睡在那里。我当时心里没觉得有多苦,还觉得好玩。

我下乡了两年,这期间我没有中断过绘画。它就像我的精神支柱一样,无论我在哪里,都一直在坚持。

公社林场很快便发现我有绘画的才能,于是让我出黑板报、画宣传画。当年我们的劳动是种树,一切需我们自建。湖南农村建房采用的是“干打垒”,我们在山坡上开垦出一个地基,然后开始“干打垒”建房子,房子是一层层垒加上去的。大家都是自己挑土上墙,最终墙会垒到两层楼高,如果稍有闪失就会掉下去。我那时候体重也就100斤左右,我肩上挑的土都快有100斤了,刚把空的筐运下来,新的土筐就装好了,等我们来挑,工作确实很艰辛,现在回想起来也是一种意志的磨炼。

我那时候把学习的资料藏在筐里,挑着书上山,在山上拼命抢时间干活儿,活儿全干完,就躲在一个树荫下开始看书。

我当时的梦想,其实就是回城里当一个工人。读书时我很喜欢物理,也很着迷一些定理,学几何的时候,我觉得这是类似绘画的形象思维,如果未来我能去做一名钳工,我也可以用上这些知识,并结合美术原理把东西造得更漂亮一点儿。

我一直在练习绘画,听说省里、市里举行一些绘画活动,我都会争取机会参加。印象最深的一次,我画了一幅叫《挑担茶叶上北京》的画,入选了省里的一场展览,那真是了不得的事。我要去参加这个展览,按理说要走十几里路到车站,坐两小时火车到株洲市,再坐车去长沙。结果因为出发晚了,火车当天已经没有了,那怎么办?最后是我们下乡的一位知青,陪我整整走了一夜,徒步走到厂里,天亮赶上第一班车,才及时到达长沙参加展览——只要有一个学习的机会,当年我都是不计任何代价的。

我当年学习美术,并没有什么宏大的理想,就是生活的一种需要,在当时知识无用论盛行,我想靠一技之长谋生,想改变自己的命运,至于什么是艺术,什么是艺术的意义和价值,那都是后来的事情了。

那一年我面前有两条路,一条是高考,一条是招工。高考肯定风险比较大,但想到我的出身,觉得招工大概是没什么机会了,还是试试高考吧。

当年是恢复高考第一年,我在农村参加高考,那周围都是民兵站岗,非常严肃。文化课考试结束后,我去长沙考专业课,我还记得考场在长沙轻工业学校,全国各地的美院都来招生,我当时的第一志愿拟选广州美院、湖南师范学院和湖北美院,因为离家近。

因为是恢复高考后第一年的艺招,考试还不像今天这样规范,我记得老师突然问我,“画得挺好,你报了哪个学校?”我回答后,老师反而很诧异:“你不想去北京吗?”

我当然想啊,我做梦都想去北京!中央工艺美术学院的老师让我加画了一个石膏像。考试完毕,我又回到林场继续劳动,心里七上八下地等成绩。

我记得太清楚了,通知书送来的那一天,整个知青点的人直接把我抛了起来,轮渡时第一次有人嘱咐我:“坐船要小心呀,”以前谁关心我坐船安不安全啊!要去北京了,好像突然我的“身价”都起来了。株洲的家里天天高朋满座,本地的报纸都刊登了我们这批大学生即将上学的消息。等到出发的那一天,我在车站候车室看着眼前至“北京”的车牌,使劲儿掐自己感到了疼,确认不是梦,我真的要去北京了。

那时候,中央工艺美术学院开设有很多专业,比如装潢艺术系、陶瓷艺术系、染织服装系、工业美术系、特种工艺系等等。我爱好美术也喜欢机械原理,工业美术系是最能把美术与科学技术相融合的,所以就选择了这个专业。

上学时一切百废待兴,教授们也都刚刚回到教学岗位,所有被压抑的热情都释放出来了。我们学校有很多大师级的人物,像张仃、庞薰琹、雷圭元、吴冠中、郑可、奚小朋、潘长侯等等,都是学院的前辈先驱。工业美术系,前身叫建筑装饰艺术系,北京的“十大建筑”(如人民大会堂、中国国家博物馆、民族文化宫、北京展览馆、农业展览馆等)里面的艺术装饰,都是我们的老师主持或参与设计。红旗汽车、北京公交汽车的造型设计以及当时的国庆游行形象设计……这些都是工业美术系师生们的作品。

在我读书的年代,实用美术统称为工艺美术,以造型美化装饰为主,还不完全是如今的“设计”概念。

作为当时恢复高考的第一批学生,我们手头学习的资料不够,于是藏有国内外各种书籍杂志的图书馆,就是我们开阔视野的重要场所。除了学校的图书馆,我也常跑到北京市图书馆看书,我还记得当时有本杂志叫Car Styling(汽车风格),上面有各种现代的汽车设计。我印象最深的是德国设计家卢金·克拉尼,他的设计从服装到茶杯、家具、相机、汽车、飞机……应有尽有。那些以曲线风格的仿生设计作品让我产生了非常深刻的影响,他是我们许多年轻学生的偶像。很多年后,我们也把他请到了学院讲学。

记得我的毕业设计是做了一套组合音响的造型,包括音响柜、功率放大器、收音机、录音机、唱机。当时日本组合音响刚开始进入我国市场,国内还没有成熟的音响公司。我觉得国内应该也有这样的设备,于是选择它作为毕业设计。在当时的市场环境下,它是一种理想化的概念设计作品,不大可能直接落地生产,但仍是一次很好的概念上的尝试。

1983年,我第一次出国,以中国艺术设计教育考察团一员的身份出访西德,考察艺术设计教育。当时公款给所有访问团成员做了一身西装,这也是我第一次穿西装。我听到这个消息又掐了一下自己:这是真的吗?在德国看到自然景观,我才意识到小时候幻灯片里那些油画,原来画的就是真实环境,冲击很大。特别是德国的工业设计给我留下深刻印象。

代表团由好几所院校的教授组成,中央工艺美术学院吴劳副院长带队,我们几乎走遍了德国所有的艺术设计院校,这是我第一次接触到西方的设计思想,当时德国的设计产业已经非常成熟了,给我留下了深刻印象。以家具设计为例,80年代国内的家具还是请木工来家里制作手工家具,比如打一头沉、两头沉的桌子。但在德国已经是批量化、系统化地生产家具了,可以实现整体化家具定制。通过实地调研,我了解到设计不仅仅是产品外观设计,它跟市场需求、用户功能、科学技术、社会文化、环境资源都有密切的关系的。我们之前一直觉得设计的目标是“装点”产品与环境,设计用户喜爱的产品外观,创造更大的利润。然而这一次调研使我意识到,设计不仅服务于用户与企业,还应该拓展到人与社会、人与自然环境等系统性的议题,设计包含着社会责任与人文关怀。

德国之行,我们与众多德国院校建立了联系,开始邀请国外的专家来华讲学与交流。国门打开,交流频繁,我们也意识到过去我们所说的“工业美术”更多还是基于传统手工生产方式的思维,而我国的设计教育必须要面向整个国家的工业化需要,要与国家的改革开放同步进行。于是我们学习并引进了德国和日本等国的教学体系,比如平面构成、立体构成、色彩构成,设计语义学、人机工程学、造型基础等等。

过去我们的设计,更多的是师法自然:以大自然为师,看到好看的植物与花叶,就在衣服、家具中描绘类似的花纹,以此获得美感。当我们进入到一个科技发展的新时代,只借助自然形象来体现美学价值已无法满足人们的需求,学会提炼更多抽象理性的形式美学和形式结构,成为时代发展的必然。比如包豪斯构建的设计教学体系,就是从理性的角度进行创造,强调抽象的结构美、体系化的色彩规范,建立了新的符合工业化的美学范式和形式法则。工业化要求简约、低成本,使得人们需要用一种新的审美范式去替代农业文明的审美范式。包豪斯这些对美学规律的抽象概括,就可以被科学化、标准化、系列化地应用在大规模工业制造中。当然,如今我们已经可以满足多样化、个性化的审美需求。比如数字孪生系统中,我们可以通过分析用户行为与偏好数据,个性化地定制符合不同用户需求的外观与功能,并通过参数化设计技术快速改变产品的形态与外观。

我曾在德国斯图加特国立造型艺术学院和卡塞尔大学艺术学院研修,德国的经历对我后面的人生道路和学术道路影响很深。我在设计中的人本思想、人文思想、对科学技术的态度与社会责任,许多都是在德国学习时接触到的。

我们过去的工艺设计,那些精美的、繁复的装饰与雕刻,在欧洲更多是为皇家贵族做的设计,均是劳动密集型工作。德国的德意志工业联盟以及包豪斯设计风格,是在西方民主意识觉醒后形成的,强调人人平等,社会公民应该整体享受工业文明的成果,因此工业设计不是为少数人服务的,而是以批量化生产改善人民生活状态的途径。我对这一时代进程印象很深。因为它不仅对我国的设计带来了观念上的重要转型,也整体扭转了当时国内的机械生产中的手工装饰风格。

80年代去德国时,我觉得西德看起来很先进,是一个整洁发达的现代社会,但我发现当时西德的许多教授并不这么认为。不少教授对当时的社会持一种批判态度,他们认为知识分子应该对社会的主流意识有一种清醒,需保持一种独立的判断力。西德的教授们跟我说,别看表面上西德社会经济很发达,其实我们存在许多社会问题,特别是环境污染问题严重,中国的现代化不应该重犯西方犯过的错误,应该有一个更高的起点。

记得我们当初请外国教授来讲课,特别希望他们讲授最先进的材料和技术,比如当年流行的马赛克、铝合金运用,然而现在看来的确略显简陋粗糙,在文化内涵方面有所欠缺。现在我们能够判断,优质设计确实不是用最先进的材料与技术进行简单堆砌,而是面对需求采用最恰当的技术、最低的材耗、最节约的成本、最低的环境影响来创造一个良好的用户体验。

设计要有前瞻性,要有社会责任意识。

刚刚谈到的是工业设计时代,是基于工业时代的生产方式,它关注人与机器之间的物理关系。2000年左右人类逐渐进入信息时代的时候,社会的信息化转型迫使我们再一次思考:人和机器之间不仅存在物理关系,还存在人与信息控制系统之间的虚拟关系,人需要便捷高效地跟一个庞大的看不见的“系统”打交道。

1999年中央工艺美院并入清华大学,成立了清华大学美术学院。那一年我被任命为清华大学美术学院工业设计系的系主任,当时微软研究院邀请我去参加一个智能语音系统的研发项目。在微软研究院时,我第一次接触到应用于手机端的语音识别系统,那套系统所有的用户界面都建立在网络平台上,实现了语音图形化、人际关系网络化,这个项目对我的启发特别大。

随着时代技术的更替,当时我们在美学上的许多设计思维再一次需要转变。从1960年代到1980年代,我国的设计从传统工艺美术转向工业化,完成了设计范式的转型;从1980年代到2000年,商业竞争日趋激烈,设计要促生产品的商业价值;到2000年之后,逐渐进入信息时代,设计开始需要构建具有优秀用户体验的信息交互系统。

记得我们学院的名誉教授克劳斯·雷曼跟我们多次提及,人类已经进入信息时代,设计的目标、内涵、知识体系、社会任务都在发生巨变。对于当时的中国来说,信息化的社会发展是一个“弯道超车”的机会:传统行业一下“归零”了,我们(指德国和中国的设计行业)都在重新开始。

于是后来,2005年我主导在清华大学创建了信息艺术设计系。这是国内最早设立信息设计专业的院校,当时的定位是面向前沿、面向未来、学科交叉,重点培养艺术与科技跨界融合的创新人才。信息艺术设计学科培养了具有国际视野、技术与美学修养兼备的跨学科人才,并以前沿的视角开展了大量信息设计实践。

例如2008年,我们受铁道部委托,主持并参与“中国高速铁路信息导示系统设计”,这是我们第一次基于信息设计的理论与方法实施国家重大项目。设计导视系统的目的是引导乘客更便捷地找到自己要去的地方。

过去的火车站导视设计都是静态的,而当时我们开始设计的都是动态标识。交通系统的信息更新速度很快,信息都是稍纵即逝的,一旦有新的车次进站离站,电子屏上的内容就需要及时刷新。于是我们要考虑:乘客多远能看得见标识,标识的识别性如何,不同的交通路线怎么引导等等,要考虑的因素很复杂。当时我们汇集了信息艺术设计、视觉传达设计、工业设计专业的很多专家老师,做了大量的实地研究。

通过调研和分析,最终我们确定了信息标识的形式、尺寸、位置等等,完成了一套动态标识识别的系统设计规范。该设计成果成为当时铁道部的一个标准规范,之后各个高铁站的实施建设都可以参照这个系统标准进行设计。同时,我还主持、参与了多项具有文化、艺术与科技交叉学科融合的国家级项目,其中包括国家社科基金重点项目《虚拟现实文化创意产品设计理论与应用研究》、国家重点项目《艺术学项目新媒体艺术形态研究》、国家“973”计划《文化遗产保护的方法验证与典型示范》、科技部国家重点研发计划项目“中国风格文化创意及智能产品设计技术集成与应用示范”、上海世博会湖南馆设计等项目,获得积极社会反响。

现在,清华美院一直在积极尝试设计的学科创新与多学科融合发展。我们必须站在一个时代的高度,引领社会生产生活方式的变革。因为清华大学,因为我们的前辈,赋予了我们如此的责任与使命。

在如今这个年纪,我还是会不断地思考:到底什么才是“设计”。它是一种人为事物的前提思想——不管是物质欲望,还是精神需求,设计都要关注世界与人类共同面临的问题。既然是人为事物、造物活动,则不管是组织策划还是实际创造,设计都要服务于国家经济文化建设,设计要创造价值。

我们一直倡导用艺术和科学融合来应对社会变革。科学代表一种理性智慧,是基于知识、规律、素养以及悟性的思维能力。艺术是一种心灵感受,是一种人文情怀。面向新时代,自然与人文应并重,科学与艺术应融合,传承与创新应并举,全球化与多元化是未来世界共同的诉求。多元化使生活丰富精彩,艺术设计以科学精神和人文情怀来驱动创新,满足世界的多元需求。这是设计学科恒定不变的追求,这种“不变”对设计的学科发展有着重要的指导意义。

摄影:王海森

采访、撰文:熊怡

策划、统筹:暖小团

化妆、发型:小新

服装造型:傲寒

美术编辑:火大客

灯具提供:SEN SPACE

场地支持:清华大学美术学院

新媒体编辑:Neil

新媒体执行:梓晴